코로나19, 페스트처럼 빙하에 흔적을 남길까

지금으로부터 2000년 이상 거슬러 올라가야 하는 서기 1년, 전 세계 인구는 약 2억명이었다. 그런데 당시 로마 시내에는 무려 100만명이 모여 살았다. 전 세계 인구가 40배 가까이 불어난 지금도 100만명이 사는 지역은 대도시로 꼽힌다. 이런 점에서 고대 로마시는 명실공히 ‘메가시티’였던 것이다.

수많은 사람이 안정적으로 도시 내에서 거주할 수 있게 한 원동력은 수도시설이었다. 먼 강에서 끌어온 깨끗한 물은 식수와 목욕물 등으로 공급됐다. 이 과정에서 로마인들은 수도관 재료로 ‘납’을 썼다. 채굴과 가공이 쉬운 납을 활용해 만든 수도관은 고대에 인위적으로 자연을 변형한 문명의 증거이기도 하다.

로마제국이 수도관으로 쓴 납

제련 때 대기오염을 불러왔고

그 흔적은 빙하에 담겨있다

주목할 점은 당시 로마의 적극적인 납 채굴과 제련으로 상당한 대기오염이 발생했다는 점이다. 지난해 국제학술지 ‘지구물리학연구회보’에 실린 분석에 따르면 고대 로마제국이 유럽에서 팽창하기 시작한 기원전 2세기부터 500년간 납 방출량이 이전보다 10배나 늘었다. 로마가 이탈리아반도에서 세력을 확장한 뒤 유럽과 북아프리카 일대를 정복하고, 이후 두 개로 쪼개진 제국 가운데 서로마제국이 멸망했던 시기이다.

이 연구를 가능하게 한 건 빙하 깊숙한 곳에 저장된 오래된 얼음인 ‘아이스 코어(ice core)’였다. 연구진은 알프스산맥의 몽블랑산에서 아이스 코어를 뽑아내 내부에 함유된 성분을 조사했다. 고대 대기에 섞였던 물질이 내려앉은 뒤 외부의 방해 없이 꽁꽁 얼어붙은 조건을 십분 활용한 것이다.

분석 결과, 인류는 로마제국이 일으킨 납에 의한 대기오염 수준을 근대 산업혁명 이전까지 재현하지 못했다. 하지만 미국과 유럽 연구진이 미국국립과학원회보(PNAS)에 2018년 발표한 연구 결과를 보면 중세에도 독일에서 주요 납 광산이 발견되고, 건물 골조에 납이 활용되면서 서기 800~1300년 사이에 꾸준히 납에 의한 대기오염이 나타났다. 그런데 과학계가 추가 연구를 해보니 아이스 코어에서 납에 의한 대기오염이 급격히 사라진 시기가 발견됐다. 1300년대, 특히 1349년부터 1353년에 이 같은 현상이 두드러졌다.

이유는 바로 페스트, 즉 흑사병의 창궐이었다. 1347년 유럽에 전파된 이 죽음의 질병으로 중세 유럽 인구의 최대 절반이 사망했다. 경제는 정지됐고, 광업과 제련을 바탕으로 한 공업 기반 또한 붕괴됐다. 이런 흔적이 아이스 코어에 고스란히 담긴 것이다.

코로나19로 세계 경제 위축

초미세먼지·CO2 배출도 감소

빙하에 흔적 남길 가능성

그렇다면 코로나19가 만든 대기의 변화도 아이스 코어에 기록될까. 폴 마예브스키 미국 메인대 기후변화연구소장은 ‘사이언티픽 아메리칸’을 통해 “100년 뒤 빙하 속 얼음을 뚫는 연구원이 있다면 가장 먼저 에어로졸에 변화가 생겼다는 점을 알게 될 것”이라고 설명했다.

에어로졸은 발전소 굴뚝이나 자동차 배출가스에서 주로 나오는 물질로 초미세먼지라고도 부른다. 황사 등 자연현상으로는 생기기 어려운 크기 2.5㎛ 이하의 작은 입자여서 인간의 활동이 잦아들면 따라서 줄어든다. 공업 활동의 둔화를 바탕으로 한 경기침체가 이어지면 화학적으로는 황이나 카드뮴의 저하가 아이스 코어에 새겨질 것으로 보고 있다.

과학계에선 나무에도 흔적이 남을 것으로 전망한다. 나무가 자라는 곳은 빙하가 분포한 높은 산이나 극지방보다 상대적으로 오염원, 즉 도시와 가깝다. 이 때문에 대기 변화에 더 민감하게 반응할 수 있다는 것이다.

핵심은 나무의 뿌리다. 대기에 있던 카드뮴과 같은 금속들은 토양으로 녹아들고, 물과 함께 나무 내부로 들어간다. 이렇게 빨려 들어가는 물질 가운데 오염원의 비중이 줄어들 거라는 얘기다.

이산화탄소도 예외가 아니다. 올해 이산화탄소 배출량은 지난해보다 8%, 총배출량으로는 26억t가량 감소할 것이라는 시각이 과학계에선 나온다. 금융위기의 여파가 닥쳤던 2009년보다 6배나 더 줄어드는 것이다. 코로나19로 육상과 항공교통 운행 횟수가 급격히 줄면서 나타난 변화다.

최근 중국서 공장들 재가동

코로나 이전 수준으로 회복세

일각에선 코로나19로 인한 이 같은 현상을 온난화의 주범인 이산화탄소를 극적으로 줄이는 계기로 삼아야 한다는 지적이 나온다. 하지만 현실은 녹록지 않다. 지난주 국제환경단체인 ‘지구의 벗(FOE)’과 ‘오일체인지인터내셔널(OCI)’에서 공동 발표한 보고서에 따르면 2016~2018년 주요 20개국(G20)이 석유, 석탄, 가스에 쏟아부은 공적 자금은 매년 95조원이다. 한국은 연간 7조8000억원으로 중국, 캐나다, 일본에 이어 세계에서 4번째로 화석연료 지원에 돈을 투입하고 있다.

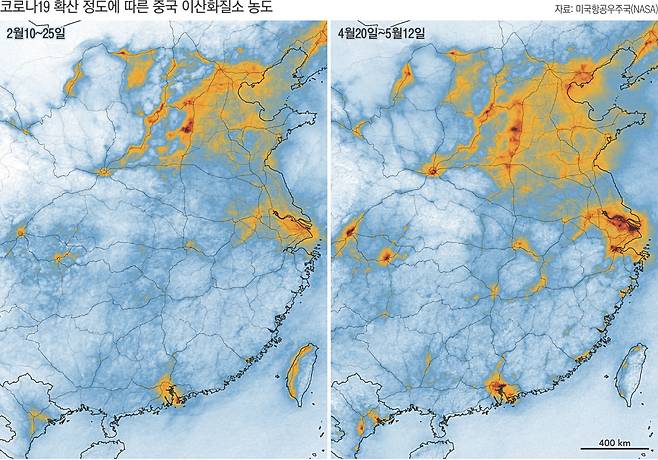

이산화탄소처럼 자동차 배출가스에서 주로 나오는 이산화질소는 코로나19로 인한 충격이 잦아든 중국에서 이달 들어 배출량 증가가 확인되고 있다. 이대로라면 이산화탄소도 같은 길을 걸을 가능성이 큰 셈이다.

이지언 환경운동연합 에너지기후국장은 “한국 정부 내에선 아직도 화석연료의 안정적인 확보를 에너지 정책 기조로 삼는 흐름이 강하다”며 “태양광 등 신재생에너지가 발전시설 건설과 유지·보수를 통해 지역사회에 많은 일자리를 만든다는 점도 고려해 에너지 정책 전환을 추진해야 한다”고 말했다.

이정호 기자 run@kyunghyang.com

Copyright © 경향신문. 무단전재 및 재배포 금지.

- 코로나19는 전기까지 갉아먹을 것

- 이재명 “얼마나 간이 부었으면···검사인지 깡패인지 알 수 없다”

- 야당, 최은순씨 가석방 ‘적격’ 판정에 “윤석열 사위의 어버이날 선물?”

- [종합] “왜 김수현에게만 이런일이” 화장실 갔다가 딱 걸린 인기상 수상자

- 부모님 효도선물 콘서트 티켓, 나훈아가 2위…1위는?

- 왕년 액션스타 스티븐 시걸, 푸틴 취임식서 “세계 최고 지도자” 칭송

- 인감증명서 도입 110년 만에…9월30일부터 일부 온라인 발급 가능해져

- ‘유시민 누나’ 유시춘 EBS 이사장 사무실 압수수색

- 김신영 날리고 남희석…‘전국노래자랑’ 한달 성적은

- 국가주석에 국회의장까지 권력 빅4 중 2명 숙청···격랑의 베트남 정치