수십톤 쓰레기산을 헤집는 사람들 "다들 기피, 외국인 없으면 일 못해"

코로나 시국에 쓰레기 2배 늘어

고령·이주노동자로 겨우 지탱

10여명이 하루 50t 폐기물 솎아내

주6일 하루 11시간 쓴내 나는 작업

장갑 두겹 껴도 상처투성이

주삿바늘에라도 찔리면 아찔

고양이 사체에 모두가 화들짝

수출 막히고 수요 줄며 가격 뚝

매일 같이 전쟁 치러도 업체 적자

"정부가 처우·노동환경 개선 나서야"

시계가 오전 8시를 가리키자 요란한 모터 소리가 작업장을 메웠다. 모터가 돌기 시작하자 부속품처럼 컨베이어벨트 앞에 선 노동자 10여명이 허리를 숙였다. 깨지고 부서진 쓰레기 더미가 컨베이어벨트 위로 쏟아지자 김정민(가명·62)씨의 손이 분주해졌다. 찌그러진 페트병, 물에 젖은 비닐, 구겨진 맥주 캔이 쉴 새 없이 김씨의 손을 거쳐 날아간다. 눈길은 컨베이어벨트를 향했지만 페트병은 왼쪽, 캔은 오른쪽 상자로 정확히 들어갔다. “메인은 페트병, 비닐이랑 캔은 곁가지예요.” 김씨가 양팔로 쓰레기를 헤집으며 말했다.

악취가 코를 찌르고 먼지가 휘날려도 김씨의 얼굴엔 아무 동요가 없다. 다른 노동자들의 얼굴도 마찬가지다. 누군가는 비닐을, 누군가는 유리병을 분주히 골라낸다. 15분 만에 이들이 걸러낸 폐기물로 상자가 하나둘 찼다. 가나에서 온 카슬리(가명·21)씨가 상자를 어깨 위로 번쩍 들어 올려 널찍한 마대에 옮겨 담았다. 동료들은 카자흐스탄과 우크라이나, 우즈베키스탄 출신 노동자였다. “외국인들 없으면 일 못 해요. 3디(D) 업종이라 다들 기피하잖아요.” 컨베이어벨트에서 눈을 떼지 못한 채 민주영(가명·53)씨가 말했다.

코로나19로 택배와 배달 수요가 급증하며 전국 곳곳에 ‘쓰레기산’이 등장하고 있다. 이를 해체하고 분류하는 일은 대부분 기피하지만 누군가는 겹겹이 쌓인 산을 헤집어 ‘코로나 시대’를 정화해야 한다. 지난 21일 <한겨레>는 경기도 고양시의 ㄱ 재활용 쓰레기 선별장을 찾아 쓰레기산을 옮기는 노동자들을 만났다. 솟아오른 쓰레기산을 파내는 이들은 대부분 갈 곳 없는 고령 노동자들과 이주노동자들이었다. 이 업체의 직원 20명 중 한국인 노동자는 3명이고 나머지는 이주노동자들이다. 한국인 3명 중 2명은 예순을 넘겼다.

이날 찾은 재활용 쓰레기 선별업체는 서울의 한 자치구가 수거한 재활용 쓰레기를 받아 분류한다. 하루 평균 50톤가량 들어오는 폐기물 중 상태가 양호한 플라스틱, 캔 폐기물 등을 골라낸다. 선별된 폐기물은 재활용업체로 넘겨 소독 뒤 재활용한다. 그렇지 못한 폐기물은 소각, 매립되거나 고형 폐기물 원료로 활용된다.

1층 야외 작업장 구석엔 수거업체가 쏟아낸 폐기물로 거대한 산이 만들어져 있었다. 높이 4m가 훌쩍 넘는 쓰레기산에 힘겹게 올라간 50대 이주노동자 두 명은 칼로 비닐을 잘라내 분리수거되지 않은 폐기물을 바닥에 모두 쏟아냈다. 비닐 안에서 찌그러진 우유병, 세제통, 파지 등이 튀어나왔다. 출처와 성분을 가늠하기 어려운 액체 잔여물이 사방으로 튀었다.

이렇게 쏟아낸 폐기물들은 건물 외벽에 붙은 컨베이어벨트를 타고 4층 선별장으로 옮겨진다. 이때부터 직원 10여명이 달라붙어 폐기물을 솎아낸다. 오로지 사람 손을 거치는 100% 수작업이다. 이곳에선 분주함이 곧 돈이다. 선별한 만큼 재활용업체에 되팔 수 있기에 게을리 손을 놀릴 수 없다. 구부정하게 선 채로 일하니 팔과 다리, 허리엔 늘 피로가 쌓인다. 2시간 내내 일하고 10분여 쉬지만 통증이 회복되기에 충분하지 않다. “팔, 다리, 허리가 제일 아프죠. 자리가 안 좋으면 깊이 숙여야 해서 허리가 더 아프고요.” 재활용업체에서 3년가량 일한 민씨가 말했다.

육체적인 피로뿐만이 아니다. 둔탁한 충돌음을 내며 컨베이어벨트를 옮겨 다닌 폐기물들은 날카롭고 뾰족해지기 일쑤다. 작업하면서 깨진 병에 찔리고 베이는 건 일상이다. “장갑을 두 겹 끼고 일하지만 작업하다 보면 다친 줄도 몰라요.” 상처투성이인 손을 보이며 김씨가 말했다. 김씨는 작업 도중 버려진 주삿바늘에 찔려 병원에 갔던 적도 있다. 단순 피부염이었지만 심각한 감염으로까지 이어질 수 있던 아찔한 상황이었다. 누군가가 바늘을 밀봉해 버렸다면 겪지 않았을 고통이다.

무책임하게 쓰레기를 내던지는 이들이 많으면 이들의 고통은 더 커진다. 음식물이 그대로 담긴 봉투와 플라스틱 그릇을 집을 땐 미간이 찌푸려진다. 이 업체가 운영하는 또 다른 사업장엔 고양이 사체가 담긴 검정 비닐봉지가 컨베이어벨트 위에 오르기도 했다. 업체를 운영하는 안소연 대표는 “그날 직원들 모두 소스라치게 놀라 점심을 못 먹었다”고 말했다.

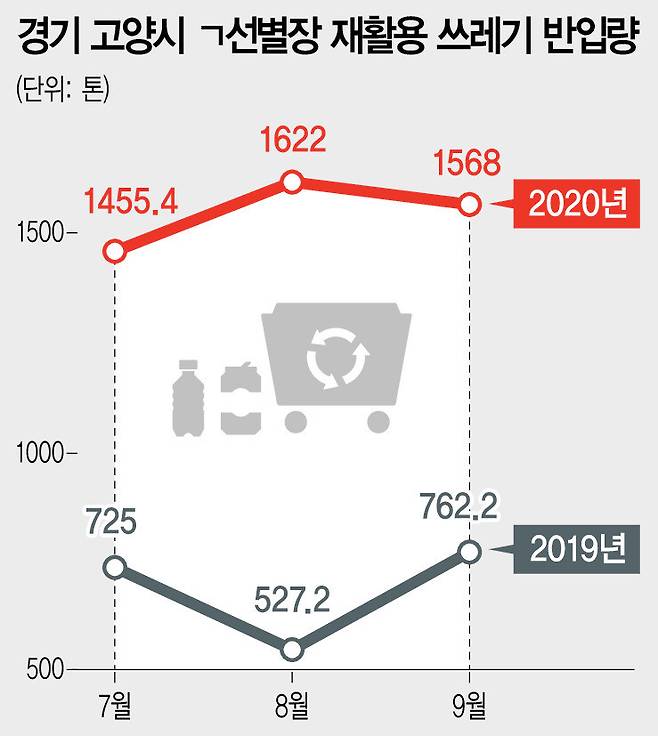

이들을 더욱 불안하게 하는 건 코로나19 감염 위험이다. 확진자가 버렸을지 모를 쓰레기를 매일같이 손으로 집어야 한다. 손소독제와 마스크가 지급되지만 매일 출처를 알 수 없는 쓰레기를 마주하는 상황에서 방역대책은 구두선이다. 코로나19 발생 뒤 일도 갑절로 늘었다. 업체에서 처리하는 쓰레기 양이 2배가량 늘어난 탓이다. 이 선별장에 반입된 폐기물은 지난해 9월엔 762.2톤이었는데 올해 9월엔 1568톤이다. 이들은 올해부터 주 6일, 하루 11시간씩 일한다. 황금연휴였던 추석에도 이틀 빼고 모두 출근했다.

그럼에도 일손 구하기는 하늘의 별 따기다. 인력사무소에서도 ‘쓰레기 선별장’이라면 고개를 내젓는다. 비위생적인 작업 환경, 고된 중노동, 최저임금 수준의 급여에 한번 일하러 온 사람은 다시 돌아오지 않는다. 코로나 감염 위험까지 도사리자 확실한 기피업종이 됐다. 안 대표는 “대다수는 환경이 열악한 선별장에서 일하려 하지 않는다. 선별업체엔 일자리 찾기가 어려운 고령 한국인 노동자나 외국인 노동자들이 대부분”이라고 했다. 모두가 기피하는, 그러나 사회를 지탱하고 윤내는 필수노동이 고령 노동자와 이주노동자에게만 내맡겨진 이유다.

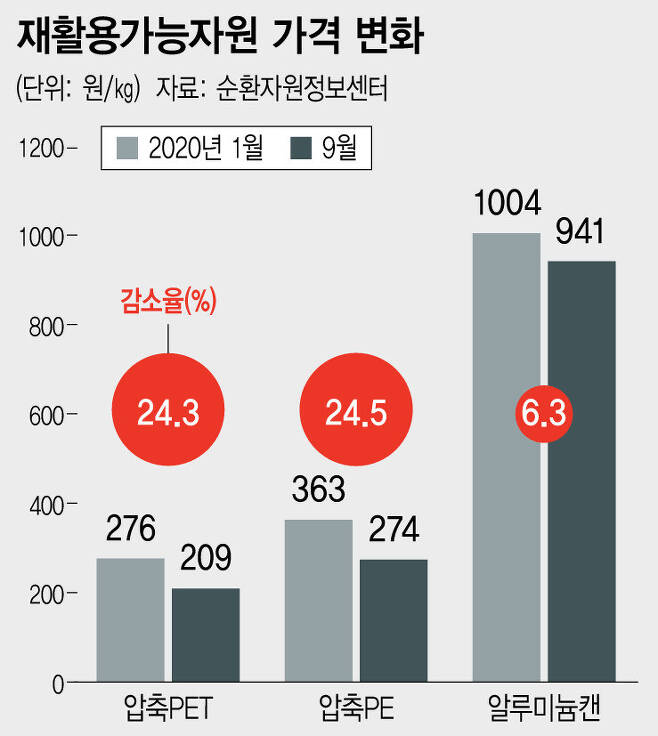

업체도 사정이 어렵긴 마찬가지다. 코로나19로 인해 중국으로 가는 재활용 수출길이 막혔고, 플라스틱 원자재인 원유 가격이 하락하자 재생원료 수요도 줄었다. 재활용 플라스틱 가격도 올해에만 9개월 사이 20%가량 떨어졌다. 선별하지 못한 폐기물을 처리하는 데도 비용이 든다. 한정된 인력으로 급증한 쓰레기를 솎아내니 선별률도 떨어진다. 비대해진 쓰레기산과 매일같이 전쟁을 치러도 비용만 늘고 수입은 쪼그라든 것이다. 이 업체는 올해 들어 매달 2억원가량의 적자를 보고 있다. 지난 6월 충북 청주시의 일부 선별업체들도 수익성 악화로 수거 거부를 예고했다가 청주시의 중재로 철회하기도 했다.

끝이 보이지 않는 코로나19 사태로 쓰레기산이 솟아오를수록 그 산을 헤집는 이들의 노동은 혹독해진다. 그래서 민간에 위탁한 채 나 몰라라 할 것이 아니라 정부가 지원에 나서야 한다는 지적이 나온다. 민간연구소 ‘쓰레기센터’의 이동학 대표는 “선별장 작업은 우리 사회의 필수노동임에도 고령 노동자의 값싼 노동력으로 지탱해왔다. 선별 작업의 민간 의존도가 높은데 공적 자원을 투입해 이들의 처우와 노동환경 개선을 위한 노력이 필요하다”고 말했다.

강재구 기자 j9@hani.co.kr

▶더불어 행복한 세상을 만드는 언론, 한겨레 구독하세요!

▶네이버 채널 한겨레21 구독▶2005년 이전 <한겨레> 기사 보기

[ⓒ한겨레신문 : 무단전재 및 재배포 금지]

Copyright © 한겨레. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 크롤링 금지.

- 올해 크리스마스 실에는 ‘펭수’가 나옵니다

- ‘따뜻한 겨울’ 작년보단 올 겨울 춥다…“장기 한파 배제 못해”

- 화장실서 발견된 미숙아…“엄마 찾는다” 여성 알몸검사한 카타르

- [단독] 국감에 한번도 출석 안 한 박덕흠…특별활동비 부정 수령 논란

- 재벌 회장들의 ‘유언장’…이건희 회장은 남겼을까?

- 폐지수거 손수레에 ‘착한 광고’…저소득 노인들 “가욋수입 반가워라”

- 김종인, 박정희 추도식 “빨갱이 왜 왔나” 항의 받아

- 서울~부산 거리를 50분만에…시속 500km 하이퍼카 등장

- 신해철·김현식·유재하…찬바람이 불면 그리워지는 이름

- 민주당 지지도 반등세…민주 35.1%·국민의힘 27.3%