국가가 묵인한 '비닐하우스 기숙사'에서 죽어갔다

[경향신문]

현행법상 숙소로 못 쓰지만

비닐하우스 속 가건물 허가

“비닐하우스는 집 아니다”

노동자들 수년째 요구에도

‘최저기준 미달’ 계속 늘어

이주노동자 A씨가 지난 20일 숨진 채 발견된 곳은 열무 등 채소를 재배하는 비닐하우스 옆에 검은색 차양으로 덮은 또 다른 비닐하우스 안이었다. 샌드위치 패널로 만든 경기 포천시의 이 임시건물에는 A씨를 포함해 여성 이주노동자 5명이 사용하는 방 3개와 부엌 그리고 화장실이 있다. A씨와 동료들은 타일 시공이 되지 않은 차가운 시멘트 바닥 위에 변기 하나와 수도꼭지를 둔 곳을 화장실로 사용했다. 그 옆 주방에는 조리시설이 갖춰져 있지만 싱크대 곳곳에 곰팡이가 피어 있는 등 요리를 자주 한 흔적은 발견할 수 없었다. 1~2명씩 생활하던 방 안에는 화장대와 간이옷장이 있었고 경향신문 기자가 방문한 23일에도 방바닥에는 난방 전기가 들어오지 않았다.

A씨 동료들은 “며칠 전부터 두꺼비집 전기 누전차단기가 내려가 있었다”고 했다. A씨 사망 전, 이주노동자들이 농장주에게 난방 문제 해결을 요청했는지는 확인되지 않았다.

비닐하우스는 현행법상 기숙사로 제공할 수 없다. 지난해 7월 근로기준법 시행령에 추가된 ‘기숙사 설치 장소’ 조항에 따르면 사용자는 소음이나 진동이 심한 장소, 산사태나 눈사태 등 자연재해의 우려가 현저한 장소, 습기가 많거나 침수 위험이 있는 장소, 오물이나 폐기물로 인한 오염의 우려가 현저한 장소 등 노동자의 안전하고 쾌적한 거주가 어려운 환경의 장소에 기숙사를 설치해서는 안 된다.

하지만 여전히 많은 이주노동자들이 비닐하우스 안에 산다. 고용노동부는 비닐하우스를 기숙사로 제공하면 안 된다고 보지만 비닐하우스 안에 패널로 임시건물을 만든 경우에는 가능하다고 판단한다. 최정규 변호사는 “가건물을 만들었더라도 비닐하우스는 안전설비를 갖추지 않아 건축법 위반”이라며 “국가가 스스로 건축법 위반인 다중이용시설을 허가해주는 꼴”이라고 말했다. 지구인의정류장 등 이주노동자 단체들도 이미 수년 전부터 ‘비닐하우스는 집이 아니다’라는 슬로건을 내세우며 노동부의 관리·감독을 요구하고 있다.

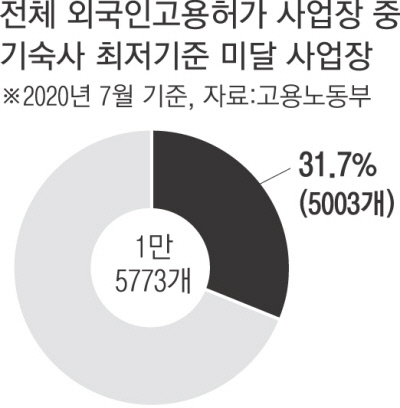

이주노동자들은 비닐하우스 거주를 원치 않지만 일터를 자유롭게 옮길 수도 없다. 노동부가 사업주에게 외국인 고용을 허가하기 전, 기숙사 시설을 제대로 확인하지 않는 것은 물론 열악한 기숙사 시설을 이주노동자들의 사업장 변경 사유로 적극 인정하지 않기 때문이다. 국회 환경노동위원회 소속 양이원영 더불어민주당 의원실이 지난 10월 노동부를 통해 확보한 이주노동자의 사업장 변경 현황에 따르면 올 1~6월 사업장을 변경한 2만1681건 중 기숙사 문제로 인한 사례는 없었다. 안전이 우려되는 기숙사는 노동부 고시 ‘외국인 근로자 책임이 아닌 사업장 변경 사유’에 해당하지만 이를 까다롭게 적용하는 것이다. 지난 7월 기준 외국인 고용 허가를 받은 사업장 1만5773곳 가운데 노동부가 정한 외국인 기숙사 최저기준에 미달된 비율은 31.7%(5003곳)로 전년(10.3%)보다 21.4%포인트 증가했다.

양이원영 의원은 “노동시장에서 을의 입장인 이주노동자가 직접 고용주에게 숙소 환경을 개선해달라고 요청하기는 힘들다”며 “기숙사 최저기준을 충족한 사업장에 한해 외국인 고용을 허가하는 방안을 마련해야 한다”고 말했다. 최 변호사는 “도시에 사는 이주노동자들은 기숙사가 싫으면 고시원에 갈 수 있지만 농가 이주노동자들은 선택지가 없다”며 “한 지역의 농가 이주노동자들에게 공동 기숙사를 제공하는 등 지방자치단체의 역할도 필요하다”고 했다.

윤지원·전현진 기자 yjw@kyunghyang.com

Copyright © 경향신문. 무단전재 및 재배포 금지.

- 일자리 찾아 한국 왔다가…‘비닐하우스’서 죽어갔다

- 일본 목욕탕서 700장 이상 불법도촬한 외교관···조사 없이 ‘무사귀국’

- 서울 다세대주택서 20대 남성과 실종 신고된 10대 여성 숨진 채 발견돼

- 안현모, 이혼 후 한국 떠나려고···“두려움 있었다” (전참시)

- 아이가 실수로 깨트린 2000만원 도자기, 쿨하게 넘어간 중국 박물관

- 인감증명서 도입 110년 만에…9월30일부터 일부 온라인 발급 가능해져

- “하이브·민희진 분쟁은 멀티레이블 성장통” “K팝의 문제들 공론화”

- ‘유시민 누나’ 유시춘 EBS 이사장 사무실 압수수색

- 김신영 날린 ‘전국노래자랑’ 한달 성적은…남희석의 마이크가 무겁다

- 국가주석에 국회의장까지 권력 빅4 중 2명 숙청···격랑의 베트남 정치