[김규나의 소설 같은 세상] [94] 눈이라도 잘 치워주길 바란다

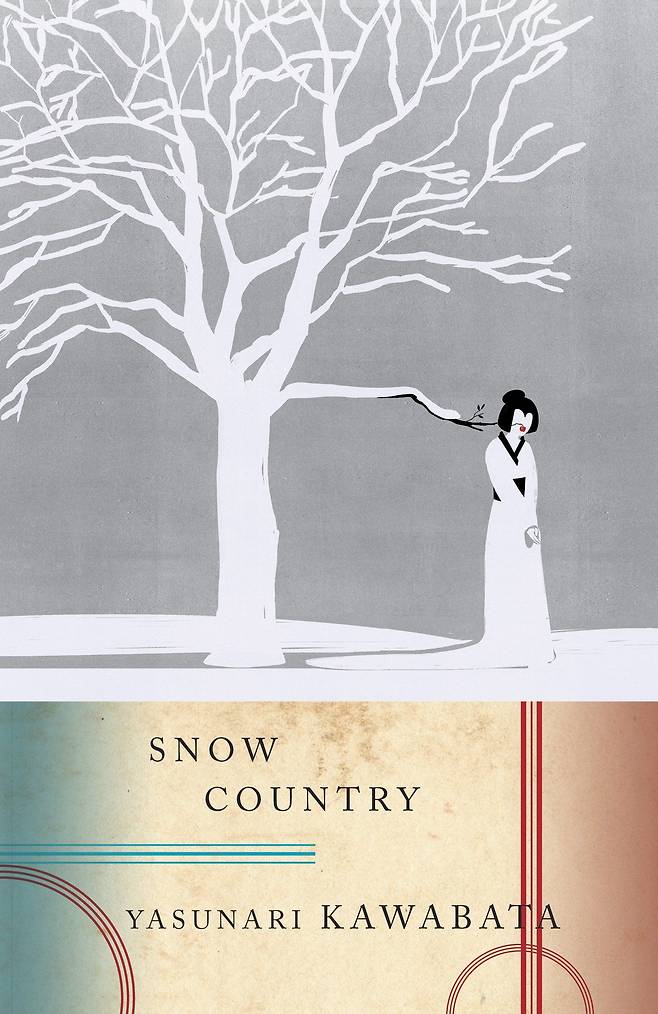

“국경의 긴 터널을 빠져나오자, 눈의 고장이었다. 밤의 밑바닥이 하얘졌다. 신호소에 기차가 멈춰 섰다. 건너편 좌석의 처녀가 다가와 시마무라 앞의 창을 열어젖혔다. 차가운 눈의 기운이 흘러 들어왔다. 처녀는 창밖으로 몸을 내밀고 외쳤다. “역장님, 역장님.” 등불을 들고 천천히 눈을 밟으며 다가온 남자는, 목도리로 콧등을 감싸고 모자에 달린 털가죽을 귀까지 내려 덮고 있었다.” 가와바타 야스나리 ‘설국’ 중에서

지난 6일 저녁, 서울을 비롯한 여러 도시에 눈이 내렸다. 제설 작업이 되지 않아 퇴근길 시민들이 큰 불편을 겪었다. 버스와 택시는 오지 않았고 전철은 승객들을 가둔 채 멈춰 섰으며 자동차들은 서로 뒤엉켜 다발 사고를 냈다. 방법이 없어 귀가를 포기한 사람들도 있었다. 그야말로 눈의 도시, 아니 눈의 아비규환이었다.

1968년에 노벨문학상을 탄 첫 일본인 작가 가와바타 야스나리의 ‘설국’은 앞에 인용한 첫 문장으로도 유명한 소설이다. 겨울이면 1~2m씩 눈이 쌓이는 온천지로 여행 온 시마무라와 그 지방에 사는 게이샤의 허무한 만남을 아름다운 문장으로 엮어놓았다. 세상의 추한 것을 다 감싸도 봄이면 녹아 사라질 눈처럼 시마무라에겐 일도 사랑도 ‘헛수고’로 느껴질 뿐이다. 하지만 쓸데없는 것처럼 보이는 시간의 연속이 빚어낸 결정체가 삶이 아닌가.

여행지에서 만난 눈은 낭만적일 수 있다. 차 마시며 창밖에 내리는 눈을 바라보는 일도 즐겁다. 그러나 자연이 마냥 좋은 것만은 아니다. 특히 도시의 자연은 잘 극복되고 다듬어지고 관리되어야 한다. 자연재해로부터 국민의 안전을 지켜야 할 의무와 책임이 시 당국과 정부에도 있다.

좋은 소설을 읽으면 그 주인공이 되고 싶을 때가 있지만 ‘열심히 일하고 사무실을 나오자 눈의 지옥이었다. 집에 갈 걱정에 눈앞이 하얘졌다’로 시작하는 소설 같은 세상을 경험하고 싶은 사람은 없다. 인생에 닥쳐오는 문제들이 그렇듯 폭설은 미리 대비하고 퍼붓는 동안에도 치우고 녹여야 한다. 왜 헛수고를 하느냐며 손 놓고 있다가는 생사의 갈림길에 설 수도 있다. 눈이라도 잘 치워주길 바란다.

Copyright © 조선일보. 무단전재 및 재배포 금지.

- [팔면봉] 총선 끝나기 무섭게 ‘운동권 셀프 특혜법’ 강행. 외

- “이화영의 사법 붕괴 시도… 공당이 끌려다녀선 안 돼”

- 北 해커 조직 3곳, 국내 방산업체 10여곳 털었다

- 한미 FTA 체결로만 일자리 10만개 창출

- “저출산委, 예비·신혼·육아 부부로 100% 채워야”

- 올트먼·머스크… AI 리더들, 전력 확보에 ‘전력’

- FTA 20년, 선진국의 길 열었다

- FTA 외에도… 정부, 맞춤형 협력 ‘TIPF·EPA’로 경제 영토 넓혀

- 국산 다연장로켓 ‘천무’, 폴란드에 2조원 더 수출

- 차기 원내대표… 與는 친윤 이철규 몸풀기, 野는 친명 박찬대로 교통정리