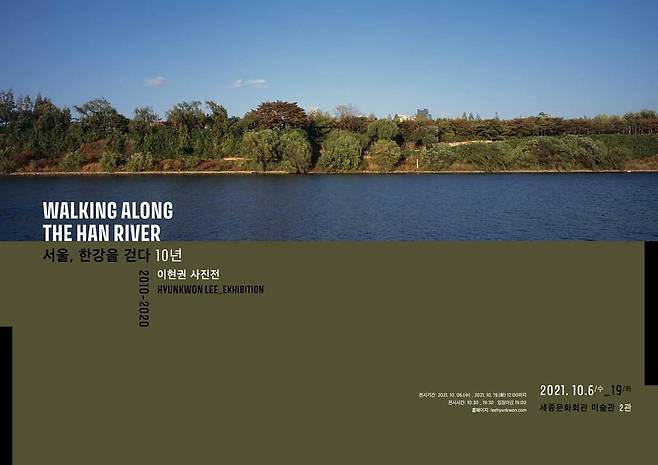

이상한 사람을 만났습니다 ㅡ이현권 사진전 <서울, 한강을 걷다 10년>

이상했어요. 처음 만났을 때부터요. 어딘가 쎄한 느낌이었지요. 왁자지껄한 모임이었는데 약간 뒷북 같달까요. 농담을 다큐로 만든달까요. 일명 엄근진 스타일의 사람이었습니다. 알고 보니 정신의학과 선생님! 사람들의 농담 한마디도 새겨 듣는 것 같았어요. 조금 늦게 반응해 주었고요. 빠르고 의미없는 대화 속에서 돌을 매단 문장 몇개가 마음으로 가라앉았습니다.

그런 그가 사진전을 열었습니다. 세종 미술관 <한강을 찍다> 이현권 작가님으로요. 의사가 아닌 사진 작가로 10년 넘게 사진을 찍었다고 해요. 그것도 줄기차게 한강을요. 불쑥 추워진 가을밤, 전시장을 찾았습니다. 널찍한 전시 공간이 한강 둔치로 변했습니다. 한강변은 늘 빠른 속도로 걸었는데, 가장 느린 걸음으로 한강을 바라보며 걷습니다. 천천히 느릿느릿 그러다 우뚝 멈춥니다. 깊고 푸른 어둠. 굳이 회화적 요소니 뭐니 말할 것도 없이 한강의 심연, 우리의 속마음을 만난 기분이었어요. 처음에 이현권 작가를 보았을때의 쎄한 느낌의 정체를 마주한 것 같았달까요.

푸르게 저문 한강 앞에서 마음이 다시 열길 물 속으로 깊어집니다. 단지 사진이지만 그의 직업에 대해 생각지 않을 수가 없었어요. 그는 깊은 심연을 들여다보는 사람이죠. 그곳에 뭐가 있는지 끊임없이 탐구하는 사람이고요. 사진은 분명 흔한 한강의 풍경들인데요. 이상합니다. 풍경들은 하나같이 내면의 그림으로 보입니다. 자아의 속삭임으로 들립니다. 정말 이상하게도요.

그가 궁금해집니다. 정신 의학과 의사면서 미술 평론가, 사진 작가로 소위 말하는 좋은 건 다 하는데 또 이 깊은 슬픔은 뭐란 말이죠. 스스로 피분석자가 되어 내면에 천착하는 사람이자 미술사 영역으로도 파고드는 사람이라 그런 것일까요? 한강을 걷고 또 걷는 한 사람의 눈길을 생각합니다. 내면의 풍경을 길어올리는 한 사람의 마음길을 떠올립니다. 전시장을 따라 걷다보면 그곳에서 오래 기다린 그를 만나게 되죠.

ㅡ저는 늘 왜 이렇게 어두운 풍경이 좋지요? 너무 편하고 따뜻해요.

툭 던진 질문에도 그는 가볍게 대답하지 않아요. 직업병일까요? 웃었습니다. 질문에 대한 답을 작은 돌멩이에 묶어 제 마음에 퐁당 던집니다.

ㅡ우리 인생은요, 원래 비극이거든요. 다 죽잖아요.

어둠, 슬픔, 우울. 그게 인간의 본질이예요. 그걸 모른 척 하지 않고 들여다보고 어루만지는 것. 굉장히 정신이 건강한 거예요!

마음이 순식간에 따뜻해집니다. 의학과 예술은 인간의 나약함을 어루만진다는 공통점이 있죠. 그 두가지를 절묘하게 함께 하는 이현권 작가님이란 생각이 들었어요. 전시된 사진 중 가장 눈에 잘 띄지 않는 작품이 있었어요. 요소가 너무 많아 다소 산만하게 느껴져 휙 스쳐 지나갔던 작품입니다. 그 작품들이 앞으로 계속 찍고 싶은 한강이라는 말에 깜짝 놀랐어요. 마음을 사로잡는 깊은 풍경들이 수두룩 했거든요. 자신의 시그니처를 과감히 포기하고 굳이 아무도 주시하지 않는, 모두 스쳐 지나가버릴 풍경을 마음에 들인 것이죠.

ㅡ아무도 찍지 않아서요. 전혀 중요하지 않은, 어쩌면 남루해 보이는 것. 그게 진짜 한강이고 우리 삶 같기도 해서요.

역시 그는 좀 이상합니다. 그런데도 그의 말과 사진들이 마음 깊은데로 깊은데로 가라 앉았습니다. 참 이상한 일입니다.

임지영 우버객원칼럼니스트

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

Copyright © 매일경제 & mk.co.kr. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지