쥐라기 어룡, 온혈동물로 위장 색 띠었다

전체 맥락을 이해하기 위해서는 본문 보기를 권장합니다.

원시 포유류 일부는 육지를 버리고 바다로 가 돌고래로 진화했다.

연구에 참여한 메리 슈바이처 미국 노스캐롤라이나주립대 교수는 "어룡은 현생 바다 파충류인 바다거북 등과 비슷한 점이 많지만, 화석기록을 통해 새끼를 낳고 더운피 동물일 것으로 추정됐다. 이번 연구로 어룡의 생물학적 수수께끼 일부가 풀렸다."라고 이 대학 보도자료에서 말했다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

피부 화석 정밀분석 결과 지방층·색소 분자 확인

깊고 찬물서 사냥, 태생..피부는 고래처럼 매끈

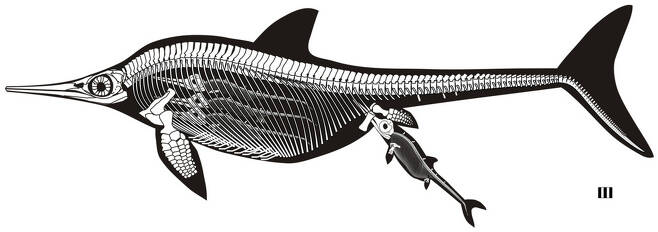

원시 포유류 일부는 육지를 버리고 바다로 가 돌고래로 진화했다. 포유류가 출현하기 훨씬 전에도 비슷한 일이 벌어졌다. 파충류의 조상 중 일부가 바다로 서식지를 옮겨 지금은 멸종한 중생대 바다 파충류인 어룡으로 진화했다. 돌고래와 어룡은 1억년 이상 시차를 둔 동물이지만, 똑같이 바다 생활에 적응하면서 놀랍게도 형태가 비슷하다. 교과서에 나오는 이른바 ‘수렴 진화’의 대표적 사례이다. 그러나 둘 사이의 유사점은 단지 형태만이 아니란 사실이 밝혀졌다.

요한 린드그렌 스웨덴 룬드대 교수 등 국제 연구진은 잘 보전된 어룡 화석을 정밀분석한 결과, “어룡이 체온 유지를 위해 피하에 지방층이 있는 온혈동물이며 포식자를 피하기 위한 위장 색을 띠고 있었다”는 결론을 얻었다고 6일 과학저널 ‘네이처’에 실린 논문에서 밝혔다.

연구에 참여한 메리 슈바이처 미국 노스캐롤라이나주립대 교수는 “어룡은 현생 바다 파충류인 바다거북 등과 비슷한 점이 많지만, 화석기록을 통해 새끼를 낳고 더운피 동물일 것으로 추정됐다. 이번 연구로 어룡의 생물학적 수수께끼 일부가 풀렸다.”라고 이 대학 보도자료에서 말했다.

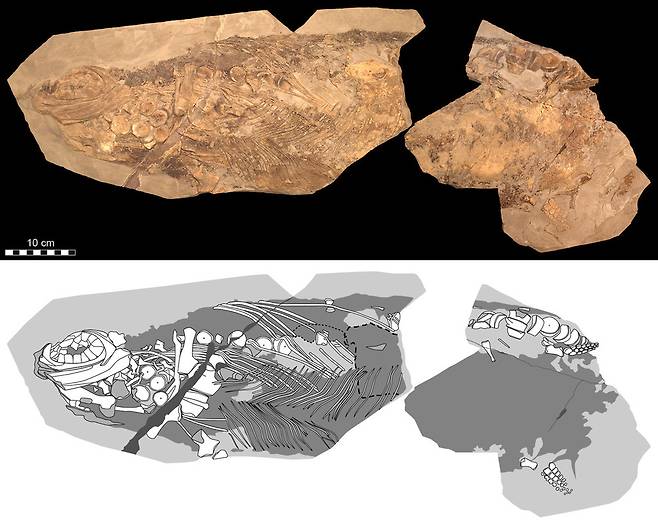

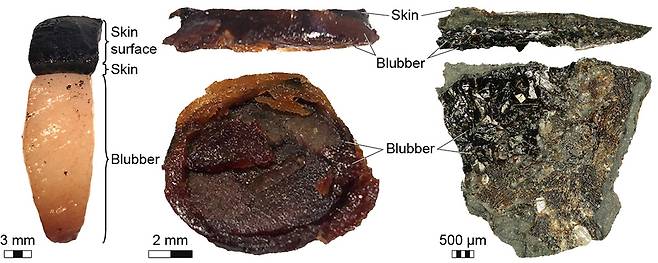

연구자들은 독일 홀츠마덴 채석장에서 발견한 중생대 쥐라기인 1억8000만년 전 스테놉테리지우스 속 어룡의 화석을 분자구조까지 정밀분석했다. 그 결과 어룡의 겉피부와 속피부, 그리고 그 밑에 깔린 지방층과 색소 세포까지 확인하는 데 성공했다. 린드그렌 교수는 “화석이 너무나 잘 보존돼 피부의 개별 세포층과 간으로 보이는 내부 장기의 흔적까지 볼 수 있었다”고 말했다.

그동안 발견된 어룡 화석기록을 토대로 연구자들은 어룡이 더운피 동물일 것으로 추정했다. 눈이 커 깊고 찬 물 속에서 사냥했고, 유선형 몸매와 발달한 지느러미발에 비추어 장거리 이동을 했으며, 새끼를 낳는 난태생이어서 찬피동물인 일반적 파충류와 달리 더운피 동물일 가능성이 크다는 것이다. 이 연구는 그런 가설이 옳았음을 보여준다.

린드그렌 교수는 “피하 지방층의 화학적 증거를 찾았는데, 이는 어룡이 온혈동물이라는 첫 직접 화학적 증거”라고 말했다. 해양 포유류는 체온을 유지하기 위해 피하에 지방층을 보유하며, 이는 몸매를 유선형으로 유지하고 부력을 얻으며 먹이가 부족할 때 쓸 지방을 저장하는 구실을 한다고 논문은 밝혔다.

이번 연구에서는 또 어룡 화석의 색소 세포 분포를 통해 이 파충류가 현생 해양 동물처럼 몸 위쪽은 짙은 색, 아래쪽은 밝은색이었음을 밝혔다. 이런 색은 공중과 바다 밑 포식자로부터 잘 보이지 않도록 하는 위장 색 구실을 한다.

슈바이처 교수는 “이 어룡은 형태학적이나 화학적으로 파충류에 가깝지만, 피부가 고래처럼 매끈하고 비늘이 없는 것은 요즘의 장수거북과 비슷하다”며 “비늘이 없어지면서 저항이 줄어 물속에서 재빠르게 유영할 수 있었을 것”이라고 설명했다.

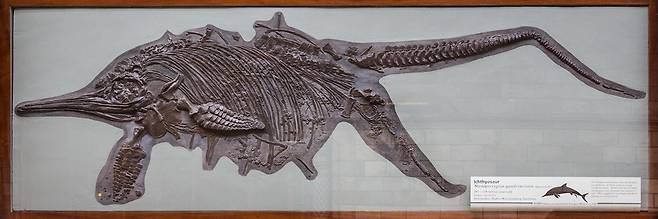

스테놉테리지우스 어룡은 독일·영국 등 유럽에서 잘 보존된 화석이 널리 발굴돼 온 고생물로 중생대 백악기에 멸종했다. 몸 길이는 최대 4m로 돌고래와 비슷하게 생겼고, 다랑어처럼 빠르게 헤엄치며 공기를 호흡했다. 화석에 남은 소화 잔류물로부터 물고기나 연체동물 등을 먹었음을 알 수 있다. 또 새끼를 낳다가 죽은 어미 화석으로부터 난태생임이 드러났다. 어룡은 돌고래처럼 새끼를 낳을 때 익사하지 않도록 꼬리부터 낳는다.

■ 기사가 인용한 논문 원문 정보:

Johan Lindgren et al, Soft-tissue evidence for homeothermy and crypsis in a Jurassic ichthyosaur, Nature, DOI: 10.1038/s41586-018-0775-x

조홍섭 기자 ecothink@hani.co.kr

[▶ 신뢰도 1위 ‘한겨레’ 네이버 메인에 추가하기◀][오늘의 추천 뉴스]

[블록체인 미디어 : 코인데스크][신문구독]

[ⓒ한겨레신문 : 무단전재 및 재배포 금지]

Copyright © 한겨레. 무단전재 및 재배포 금지.

- 장고 끝 악수?..'민주주의 판' 뒤엎은 원희룡

- 한유총, 유치원법 막으려 한국당 의원 '쪼개기 후원' 정황

- '돈 되는' 유튜브 열풍의 그늘..늘어나는 계정 거래에 '먹튀' 주의보

- 검찰, '장자연 사건 의혹' 방용훈 코리아나호텔 사장 소환

- 손흥민, 유럽 통산 100호골 돌파..차범근 이후 '역대 2호'

- 쥐라기 어룡, 온혈동물로 위장 색 띠었다

- 아들 부시 "당신은 멋진 아버지"..찬사·유머로 마지막 작별인사

- [인터랙티브] 청담동 하얗게 불태우는 "나는 미용실 스태프입니다"

- 건보 흔드는 의료 영리화 신호탄..'뱀파이어 효과' 우려

- [화보] 마오리족, 문 대통령 부부 '격하게 환영'